カブトムシの飼育をしていると、「カブトムシの蛹(さなぎ)期間ってどれくらいなんだろう?」と考える方も多いのではないでしょうか。

幼虫から蛹になるまでの期間や、蛹から成虫になるまでの流れは、命に関わる重要なステップです。

この記事では、蛹化の前兆として見られる行動や、蛹室を作り始めた際の注意点、さらには蛹が死んでしまう原因とその見分け方までを丁寧に解説します。

また、ペットボトルを使ったさなぎの育て方や、失敗を防ぐ人工蛹室の使い方についても触れていきます。カブトムシの成長過程を安全に見守るための知識を、この機会にしっかり身につけましょう。

- 蛹になるまでの時期

- 蛹から成虫への流れ

- 蛹化の前兆と対処法

- 蛹の飼育環境と注意点

この記事を書いてる人

ナツ

- どんな人?

30代フリーランサーで二児の父してます。 - ブリード歴は?

2022年春よりカブトムシ・クワガタのブリード開始。 - どんな種類を飼育してる?

カブトムシはヘラクレスやサタンなど、クワガタはニジイロやメタリフェルなどを主にブリードしており、常時200匹以上飼育中!

カブトムシの蛹期間はどれくらい?

- 幼虫から蛹になるまでの期間は?

- サナギになる前兆を見逃さない

- 蛹室を作り始めたら注意すること

- さなぎの育て方と環境管理

- 蛹から成虫になるまでの期間とは?

幼虫から蛹になるまでの期間は?

カブトムシの幼虫が蛹になるまでの期間は、おおよそ8か月前後とされています。9月頃に卵から孵化した幼虫は、冬を越し、春の終わりから初夏にかけて蛹になる準備に入ります。

これは、カブトムシの一年というライフサイクルに基づく自然な流れです。幼虫の段階で栄養をしっかり蓄え、ある程度の体格に成長することで、次の段階へと進む準備が整います。

蛹になる時期は一般的に5月上旬から6月上旬に集中しますが、気温やマット(飼育用の土)の状態など、飼育環境によって若干前後することがあります。

特に、春先に急激な温度変化があると、幼虫の成長リズムが狂いやすくなるため注意が必要です。適切なタイミングで成長が進むよう、冬の間も室温管理やマットの状態を整えておくことが大切です。

ナツ

ナツ冬の期間中、寒い場所(10℃を下回るような環境)で管理をしていると、幼虫はほとんど動かなくなるため、マット交換は必要ない場合が多いです!

このように、幼虫から蛹になるまでの期間は、ただ時間が経てば訪れるものではありません。環境と栄養が整ってこそ、スムーズに蛹への移行が可能になります。

サナギになる前兆を見逃さない

カブトムシの幼虫がサナギになる前には、いくつかの特徴的な行動や変化が見られます。これを見逃さないことで、不要な干渉を避け、幼虫のストレスを減らすことができます。

まず最も分かりやすい前兆が、「ワンダリング」と呼ばれる行動です。

6月4日

— 香川照之 / 市川中車 (@_teruyukikagawa) June 4, 2024

ムシの日!

カブトムシの幼虫を飼っている水槽の、マットの表面がボコボコに掘り起こされていました。

これは『ワンダリング』という、幼虫がサナギになる蛹室(卵型のスペース)を作るために適した場所を探している行動と見て取れます。

うちに4匹いる幼虫は、果たして成虫に皆なれるのか!?… pic.twitter.com/eVOh8N4R7p

これは幼虫がマットの中をあちこち移動し始める様子で、蛹室を作る場所を探している段階です。飼育ケースの表面が乱れてきたり、普段は土の中にいる幼虫が姿を現すこともあるため、気づきやすい兆候のひとつです。

次に、体の色が変わり始めます。

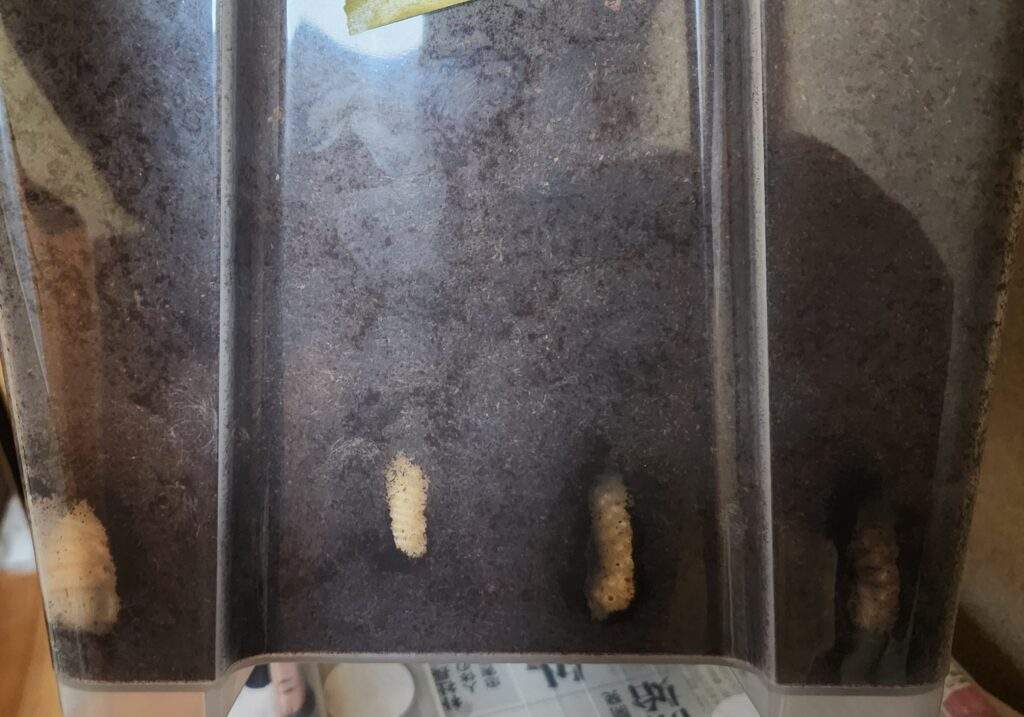

健康な幼虫は通常、乳白色をしていますが、サナギになる直前には黄色味を帯びてきます。さらに、肌の質感も変わり、やや乾燥したような印象に見えることもあります。

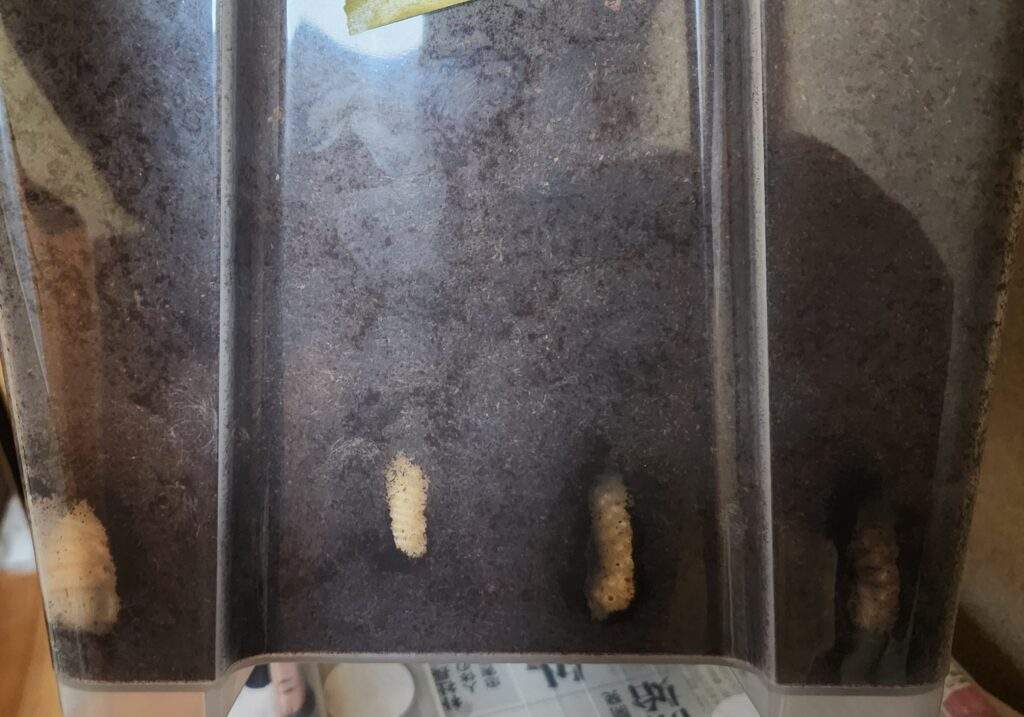

また、動きにも変化が表れます。以前よりもゆっくりとした動きになり、口や脚があまり動かなくなると「前蛹(ぜんよう)」という状態になります。この状態になると、すでに土を掘る力は残っていません。

これらの変化をしっかりと観察しておくことで、誤って蛹室を壊してしまうなどのトラブルを避けることができます。前兆を知ることは、飼育者にとって非常に大きなアドバンテージです。

蛹室を作り始めたら注意すること

カブトムシの幼虫が蛹室を作り始めたら、飼育環境に一層の配慮が求められます。この時期は非常にデリケートな段階であり、わずかな刺激でも大きな影響を与えることがあります。

蛹室(ようしつ)とは、幼虫が自ら作る“さなぎ用の部屋”のことです。

土を自分の糞で固めて形作るため、マットの状態が不適切だと上手く作れません。例えば、乾燥しすぎているとマットが固まらず、逆に湿りすぎていると中に水がたまり、サナギが溺れてしまう危険もあります。理想のマットは、手で軽く握ると固まり、指で押すと崩れる程度の湿度が保たれたものです。

また、蛹室は基本的にケースの下部につくられます。そのため、ケースを不用意に持ち上げたり、叩いたりしてしまうと、せっかく作った蛹室が崩れてしまう恐れがあります。

一度蛹室が壊れると、幼虫は再び蛹室を作る体力を失っている場合があります。その際は「人工蛹室」に移す対応が必要になりますが、これも丁寧に行わないと羽化不全などの問題につながります。

だからこそ、蛹室を作り始めた兆候が見えたら、それ以降はできるだけケースを動かさず、静かな環境で見守ることが重要です。

さなぎの育て方と環境管理

カブトムシのさなぎを無事に成虫に育てるためには、適切な環境管理と取り扱いが欠かせません。特に蛹化後の期間は、飼育全体の中でも最も繊細な時間帯と言っても過言ではありません。

さなぎになったら、まず第一に大切なのが「動かさないこと」です。たとえ観察しやすい位置にいても、興味本位で触れたり、ケースを揺らしたりしてはいけません。蛹はわずかな振動でもストレスを感じ、羽化に支障をきたすことがあります。

また、温度管理も重要です。幼虫期と同様に20〜25℃の環境が適しています。極端な暑さや寒さは避け、急激な温度変化が起きない場所での管理が推奨されます。

湿度に関しては、蛹室内の乾燥を防ぐため、マットの表面が乾いてきたと感じたらケースの外側から霧吹きで加湿する程度で構いません。ただし、直接蛹に水がかからないように注意する必要があります。

さらに、蛹を人工蛹室で育てる場合は、蛹のサイズに合った形状と角度で作ることがポイントです。大きすぎても小さすぎても羽化不全のリスクが高まります。蛹がピッタリと収まる程度で、横たわっても動けるスペースがあることが望ましいです。

こうして安定した環境を整えることで、1か月ほどの蛹期間を無事に経過させ、健やかな成虫へと成長させることができます。さなぎの育成は受け身なようでいて、実は慎重な見守りが求められる重要な工程なのです。

蛹から成虫になるまでの期間とは?

カブトムシが蛹から成虫になるまでには、約3〜4週間の時間がかかります。この期間はあくまで目安であり、気温や湿度などの環境条件、さらには個体差によって前後します。

この成長の流れは、春から初夏にかけて蛹化した個体が、6月下旬〜7月中旬頃に羽化する、という自然のサイクルに沿ったものです。環境が適切であれば、蛹はそのまま問題なく羽化に進みます。

特に注意したいのが羽化直前の段階です。蛹の体の色が徐々に褐色から黒っぽくなり、羽の輪郭がはっきりしてくる頃は羽化のサインです。この時期に蛹へ刺激を与えると、羽化不全の原因になるため、静かに観察することが求められます。

成虫は、蛹の殻を破って出てきたあとも、すぐには活発に動きません。最初の数日は羽や体がまだ柔らかいため、マットの中でじっとして硬化を待ちます。羽が完全に固まったタイミングで、自力でマットの上に出てくるのが一般的です。

カブトムシだけでなくクワガタもそうですが、羽化後は「休眠」をします。

つまり、蛹から成虫になるまではただの「待ち時間」ではなく、繊細な変化が続く大事な期間です。だからこそ、外見の小さな変化にも気づき、適切な環境を維持しながら、じっくりと見守ることが大切です。

カブトムシの蛹期間中の注意点とは?

- 蛹が死ぬ原因とその対策

- 蛹が死んでるかの見分け方

- さなぎをペットボトルで育てる方法

- 蛹化失敗を防ぐ人工蛹室の使い方

- 成虫になる前に気をつけたい飼育のポイント

蛹が死ぬ原因とその対策

カブトムシの蛹が死んでしまう原因はさまざまですが、多くは飼育環境の不備や過度なストレスによるものです。特に、蛹の時期は外見の変化が少ないため、気づかないうちに命を落としてしまうケースもあります。

主な原因としては、まず「湿度の異常」が挙げられます。

マットが乾燥しすぎると、蛹室内の湿度が不足し、脱皮や羽の硬化に支障をきたします。一方で、湿りすぎていると蛹室内に水たまりができてしまい、蛹が窒息する危険があります。

マットの湿度は、手で軽く握って崩れない程度が適切です。

次に、「蛹室の崩壊」も重大なリスクです。

飼育ケースを不用意に動かす、マット交換のタイミングが悪い、他の個体に蛹室を壊されるなどが原因で、蛹室が破壊されると蛹は致命的なダメージを受けてしまいます。特に前蛹時に蛹室が崩れると、自力で再建する体力がないため、そのまま死亡してしまうことがあります。

さらに「過干渉」も見逃せません。

観察したくなる気持ちは分かりますが、振動や光、温度変化などがストレスとなって影響を与えることがあります。

このようなリスクに対する対策としては、蛹化が始まる5月頃からはケースを極力動かさず、静かな場所で飼育することが重要です。また、蛹室の崩壊に備え、人工蛹室を準備しておくと安心です。

蛹が死なないためには、「触らない」「揺らさない」「乾燥させない」の3点を意識し、最小限の手入れでそっと見守ることが、何よりの対策となります。

蛹が死んでるかの見分け方

カブトムシの蛹が生きているのか、それとも死んでしまっているのかは、見た目だけでは判断しづらいことがあります。ただし、いくつかのポイントを押さえることで、ある程度の見極めは可能です。

まず注目したいのは「色の変化」です。

蛹は時間の経過とともに白っぽい体から少しずつ褐色、そして黒に近づいていきます。この色の変化が自然なグラデーションで進んでいる場合は、成長の一環であると考えて良いでしょう。

また、「動きの有無」も重要な判断材料です。

蛹は静かに見えるものの、実は小さく動いたり、刺激を感じると軽く体をくねらせたりする反応を見せます。もし軽くつついても全く反応がなく、数日間にわたって体の状態に変化が見られない場合は、残念ながら命を落としている可能性があります。

ただし、この行為自体が蛹にストレスを与えるため、判断は慎重に行うべきです。

さらに「臭い」も見分けの一助になります。

蛹が死亡して時間が経過すると、ケース内に異臭が漂うことがあります。これは腐敗が始まっているサインで、見えない場所に蛹がいる場合でも、このにおいで気づくことができます。

このように、色、動き、臭いの3つを総合的に確認することで、蛹の状態をある程度判断できます。

ただ、まだ蛹化中期などで動きが少ない時期に誤って「死んでいる」と判断してしまうと、必要以上にケースを開けたり移動させたりしてしまう恐れもあります。

確信が持てない場合は、1か月以上は見守って様子を確認するようにしましょう!

さなぎをペットボトルで育てる方法

カブトムシのさなぎをペットボトルで育てる方法は、観察と安全性を両立できる便利な飼育手段です。透明な容器であることから、蛹化の様子や羽化の瞬間をリアルタイムで観察でき、子どもの自由研究や昆虫の勉強にも最適です。

方法としては、まずペットボトルを半分程度の高さで切り分け、下半分を飼育容器として使います。

カッターやハサミを使うので、手を切らないように気を付けてね!

一般的には500ml前後の炭酸飲料のペットボトルが使いやすく、できるだけストレートな形状を選ぶと作業がスムーズになります。

中には、カブトムシマットを適度な湿度で詰め込み、底面には軽く押して平らに整地します。中心部にはスプーンなどを使って、蛹が収まるスペースを掘り、形状は体がしっかり支えられるようにしつつ、動きやすさも確保できるようにします。

蛹を移す際は、ビニール手袋を着用するか、スプーンなどを使って慎重に取り扱いましょう。蛹を入れたら、切り取った上部を軽く被せて蓋にし、光を遮るために黒画用紙や段ボールなどで覆います。空気穴を忘れずに空けてください。

この方法は、自然蛹室のような環境を再現できるだけでなく、蛹化や羽化の進行具合が確認しやすいため、異常に早く気づけるというメリットがあります。ただし、人工的な環境であることを意識し、必要以上の観察や揺らしすぎには注意しましょう。

蛹化失敗を防ぐ人工蛹室の使い方

人工蛹室は、蛹化の失敗や羽化不全を防ぐための非常に有効な手段です。

特に、蛹室が崩れてしまった場合や、蛹化の場所が不適切であると判断されたときに使うことで、安全に成虫へと育てることができます。

まず人工蛹室は、サイズと形が蛹の体に合っていることが基本です。大きすぎると蛹が不安定になり、羽化時に十分な支えが得られません。逆に小さすぎると体が圧迫されて変形や羽化不全の原因になります。

目安としては、蛹の体長の2〜2.5倍程度の長さ、適度な幅と深さを持たせた形状が理想です。

素材としては、フラワーアレンジメントに使われる吸水性スポンジ(オアシス)や、加湿したマットなどが使用されます。

オアシスは簡単にくり抜きができ、柔らかく衝撃を吸収するため初心者にも扱いやすい素材です。

蛹を移す際は、前蛹になりきって手足が動かなくなったタイミングで行います。早すぎると自力で逃げようとしたり、動き回って傷つく恐れがあるため、完全に動きが鈍った状態で慎重に行いましょう。移動時は素手で触らず、スプーンやピンセットなどでそっと運びます。

セット後は、直射日光を避けた静かな場所に置き、温度と湿度を安定させた環境を保つことが重要です。これにより、蛹は安全に羽化の時期を迎えることができます。

人工蛹室の使用は、あくまで緊急時のサポート手段ですが、適切に使うことで蛹化の成功率を大きく高めることができます。

成虫になる前に気をつけたい飼育のポイント

カブトムシが成虫になる直前は、飼育の中でも特に注意を要する時期です。この段階での管理が不十分だと、羽化不全や死亡といったトラブルに直結します。

まず最も大切なのが、静かな環境を保つことです。

蛹は非常に繊細で、わずかな振動や音でもストレスを感じてしまいます。ケースを置く場所は、振動が伝わりにくく、一定の温度と湿度が保てる場所が理想です。人の出入りが多い部屋や、テレビの近くなどは避けるべきです。

次に気をつけたいのが、湿度管理です。

蛹室や人工蛹室の中が乾燥しすぎると、蛹の体が硬化しきらないまま羽化してしまい、うまく成虫になれないことがあります。とはいえ、湿らせすぎて水たまりができると、呼吸ができなくなる危険性もあるため、マット全体が「しっとり」した状態を維持することが重要です。

蛹の体に異常がないか、色の変化を定期的に確認するのもポイントです。

人工蛹室で観察している場合は、遮光カバーをつけつつ、必要に応じて外して確認するスタイルが安心です。

羽化が近づくと、蛹の体色が黒っぽく変化し、角や羽の形が明瞭になってきます。この段階に入ったら、絶対に触れず、じっと見守ることが最善の対応です。

成虫になるまであと一歩という時期だからこそ、飼育者は「干渉せず」「見守る」姿勢を大切にする必要があります。少しの注意と配慮が、無事な羽化と立派な成虫誕生につながるのです。

まとめ|カブトムシの蛹期間と飼育で知っておきたいこと

この記事のポイントをまとめます。

- 幼虫から蛹になるまでの期間はおよそ8か月

- 蛹の期間はおおむね3〜4週間ほど

- 幼虫は春〜初夏にかけて蛹化の準備に入る

- 蛹化前はマット内を動き回る「ワンダリング」が見られる

- 蛹になる直前は体色が黄色くなり乾いた質感になる

- 蛹室は幼虫が土を固めて自力で作る

- 蛹室作成中はケースの移動や振動に特に注意が必要

- マットの湿度は軽く握って崩れる程度が理想

- 温度は20〜25℃で急変を避けることが重要

- 蛹が死ぬ原因の多くは湿度不足や蛹室の崩壊

- 死んでいる蛹は色の異常や悪臭で判断できる

- ペットボトルを使えば観察しながら飼育できる

- 人工蛹室はサイズと角度を蛹に合わせる必要がある

- 羽化が近づくと体が黒くなり羽の輪郭が見えてくる

- 羽化前後は絶対に触らず静かに見守るのが基本

コメント