カブトムシを複数飼育したいと考える方にとって、幼虫や成虫を同じケースで管理することにはさまざまな疑問や不安がつきものです。

特に、飼育ケースには何匹まで入れられるのか、成虫同士のトラブルは起きないのかといった点は、多頭飼育を始めるうえで必ず確認しておきたいポイントといえます。

実際、幼虫の場合はサイズや体重の推移に合わせた目安を知っておくことで、健全な成長をサポートすることが可能です。一方、成虫になると性格や行動の違いから注意が必要になり、飼育環境によっては個別の管理も視野に入れるべきです。

また、幼虫同士の共食いといった予期せぬトラブルを防ぐためにも、個別飼育容器の活用やマットの管理が欠かせません。

この記事では、そんなカブトムシの多頭飼育に関する基本知識と、ケース選びのコツを具体的に解説していきます。

- 幼虫の飼育匹数の目安

- 成虫の同居リスクと対策

- 適した飼育ケースの条件

- 共食いを防ぐ飼育方法

この記事を書いてる人

ナツ

- どんな人?

30代フリーランサーで二児の父してます。 - ブリード歴は?

2022年春よりカブトムシ・クワガタのブリード開始。 - どんな種類を飼育してる?

カブトムシはヘラクレスやサタンなど、クワガタはニジイロやメタリフェルなどを主にブリードしており、常時200匹以上飼育中!

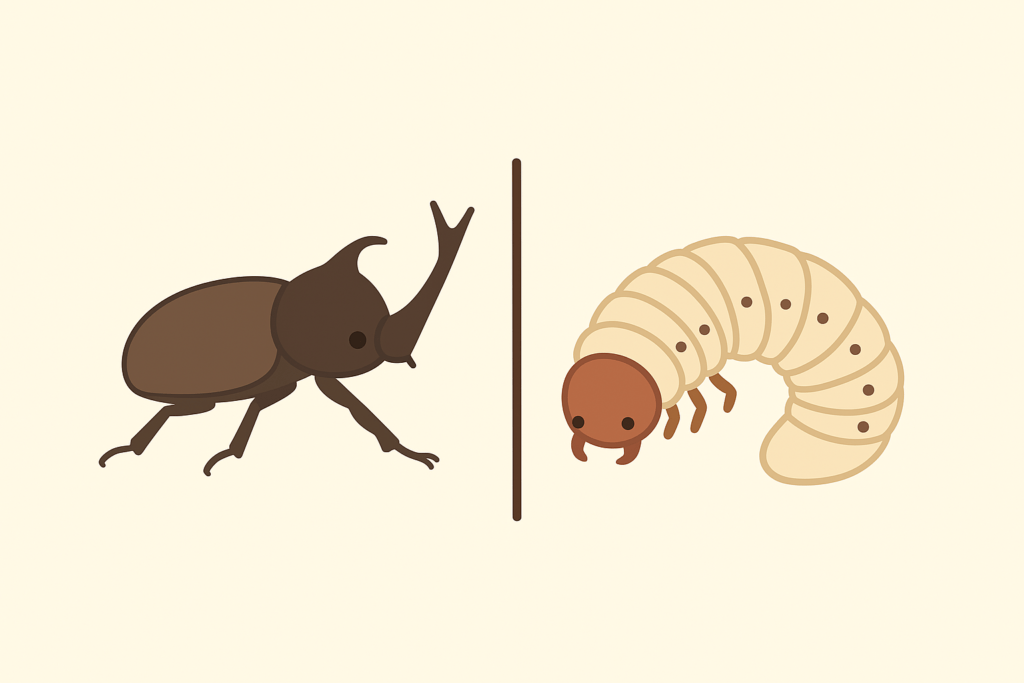

カブトムシの多頭飼育は成虫と幼虫で異なる

- 幼虫の多頭飼育に適したケースと匹数の目安

- 多頭飼育に向いている飼育ケースの選び方

- 成虫の多頭飼育で注意すべきポイント

- 幼虫同士の共食いを防ぐための対策

幼虫の多頭飼育に適したケースと匹数の目安

カブトムシの幼虫を多頭飼育する際は、ケースの大きさに応じた匹数の管理が重要です。

一般的に、60cmサイズの衣装ケースや大型のプラケースであれば、10匹前後の幼虫を飼育することが可能です。

ただし、この目安はマットの深さや質にも左右されるため、単純に「何匹まで大丈夫」と言い切るのは難しい面もあります。マットの厚みが20cm以上確保でき、通気性の良い環境であれば、ある程度の密度でも問題なく育つことが多いです。

逆に、ケースが小さい場合やマットの管理が不十分な場合には、5匹以下に抑えることを推奨します。糞の蓄積や湿気の偏りが進行しやすくなるからです。こうした状況は幼虫の健康を損ないやすいため、余裕をもった匹数で管理する方が無難です。

ナツ

ナツとはいえ、筆者は場合は結構ぎゅうぎゅうで国産のカブトムシを飼育していますが、特に問題はおきていません。

多頭飼育に向いている飼育ケースの選び方

カブトムシの多頭飼育を検討する際には、単にサイズの大きなケースを選べば良いというわけではありません。重要なのは、ケース全体での環境バランスを保てるかどうかです。

例えば、プラスチック製の透明ケースは内部の様子が確認しやすく、初心者にも扱いやすいタイプです。特にフタに通気孔がしっかり設けられている製品であれば、湿気がこもりにくく、マットの発酵やカビの発生を抑えることができます。

一方で、衣装ケースなどの大型コンテナはコストパフォーマンスが高く、10匹以上の飼育にも対応可能ですが、密閉性が高いため、自分で穴を開けるなどの通気対策が必要になります。

また、底面が浅すぎるケースはマットの厚みを確保できず、幼虫の潜るスペースが足りなくなる可能性があります。最低でも15〜20cmの深さがあるタイプを選ぶことが推奨されます。

このように、ケースの素材や構造、通気性などを総合的に判断することが、多頭飼育を成功させるうえで欠かせないポイントです。

成虫の多頭飼育で注意すべきポイント

カブトムシの成虫は、基本的に単独行動を好む生き物であり、複数を同じケースで飼育すると争いが起こることがあります。したがって、成虫の多頭飼育には細心の注意が必要です。

特にオス同士は縄張り意識が強く、ゼリーやメスを巡って激しく争う傾向があります。角を使って相手を持ち上げたり、マットの上で転倒させたりと、想像以上に激しいバトルが繰り広げられることもあるため、同居は基本的に避けた方が無難です。

それでも多頭飼育を行う場合には、ケース内に複数のエサ場を設置し、シェルターとなる木の枝や樹皮などで視界を遮る工夫が求められます。さらに、夜行性のため活動時間帯が重なりやすく、物理的な距離を置くことが難しいという課題もあります。

こうした点からも、成虫は可能な限り個別のケースで管理する方が安全です。

特に繁殖を目的とする場合や、長期飼育を望むのであれば、トラブルを未然に防ぐためにも個別管理を基本とすることが推奨されます。

幼虫同士の共食いを防ぐための対策

カブトムシの幼虫は基本的に植物性のマットをエサにして成長しますが、条件が悪いと共食いが発生することもあります。

共食いを防ぐには、まず新鮮な発酵マットを十分な量で用意することが大前提です。マットの入れ替えは3ヶ月に一度を目安に行い、常に栄養状態が維持されるよう管理します。

マットを食い尽くして、栄養が足りなくなると、共食いが起きる可能性があるかも…(筆者の経験では共食い起こしたことはありません。)

また、ケース内の密度が高くなるとストレスが蓄積し、攻撃行動を誘発するリスクが高まるため、幼虫1匹あたりに必要な空間を確保することも重要です。

加えて、サイズの大きく成長した幼虫が他の個体を傷つける場合もあるため、体格差が顕著になってきた段階で個別飼育へ切り替える判断も必要です。これにより、共食いのリスクを大幅に減らすことができます。

このように、共食いの原因は環境と密度の両面から生じるものであり、日々の観察と早めの対応がトラブルの予防につながります。

カブトムシの多頭飼育時のサイズ管理と成長の目安

- 幼虫の最大サイズと成長限界について

- 幼虫のサイズ目安と10月時点の成長状況

- 幼虫の体重の推移とサイズ管理の方法

- 幼虫を個別に飼育するための容器の選び方

- 多頭飼育での幼虫の管理と成長のコツ

幼虫の最大サイズと成長限界について

カブトムシの幼虫は種類や個体差によって成長のスピードや最終的な大きさが異なりますが、一般的な国産カブトムシであれば、最終的には体長10cm前後、体重は30g~40gに達することが多いです。

こう聞くと「もっと大きく育てたい」と思う方もいるかもしれません。しかし、実際には幼虫がどこまで大きくなるかには限界があり、それは遺伝的要因と環境条件の両方に左右されます。

どれだけ良質なマットを与え、広いケースで育てたとしても、親のサイズが小さければそれ以上には育ちにくいのが現実です。

また、極端にサイズアップを狙いすぎると、マットの過剰投入や温度管理の失敗などにより、かえって成長を阻害するリスクもあります。無理に最大化を目指すのではなく、健全に育てることを第一に考えるのが賢明です。

幼虫のサイズ目安と10月時点の成長状況

10月の時点での幼虫の成長具合は、冬越しを前にした重要な観察ポイントになります。

多くのカブトムシの幼虫は夏に孵化し、秋には2齢から3齢へと成長しています。その頃には、体長が5~7cm、体重で10g~20g程度に達しているのが一般的です。

ただし、飼育環境によっては成長にばらつきが見られることもあります。例えば、気温が低いと成長がゆっくりになりやすく、マットの質が悪ければ十分な栄養を取れないこともあります。

逆に、温度や湿度、マットの状態が安定していれば、10月の時点で25g以上になる個体も珍しくありません。

ここで注意したいのは、10月以降の急激な気温低下です。この時期にサイズが小さすぎると、冬を乗り切れずに落ちてしまう可能性があるため、最低限の大きさに育っているかを確認することが重要になります。

幼虫の体重の推移とサイズ管理の方法

カブトムシの幼虫は、1齢から3齢にかけて急速に成長し、その過程で体重も大きく変化します。

初期の1齢では数グラム程度ですが、3齢の終盤になると30gを超えることもあります。

体重の変化は、マットの質や気温、密度といった飼育条件によって大きく左右されます。

サイズや体重の推移を管理するには、定期的に個体を取り出して計測する方法があります。ただし、あまり頻繁に触るとストレスや怪我の原因になるため、月に1回程度が目安です。

また、計測する際はマットを軽く取り除き、手で優しく持ち上げ、デジタルスケールで確認します。

体重が極端に増えていない場合は、マットの入れ替えタイミングや種類を見直す必要があります。特に、発酵が進んでいないマットや湿気が多すぎる環境では成長が鈍化することがあります。

体重とサイズをしっかり把握することは、健康な羽化に向けた基礎管理の一環です。定期的なチェックを怠らず、無理のない範囲で成長をサポートしていきましょう。

幼虫を個別に飼育するための容器の選び方

個別飼育は、カブトムシの幼虫をより安全かつ確実に育てたいときに有効な方法です。そのためには、容器選びが非常に重要になります。最も適しているのは、通気性と保湿性のバランスが取れたプラスチック製のクリアカップや小型の昆虫飼育容器です。

このとき、容器のサイズは最低でも直径10cm・高さ15cm程度あると安心です。なぜなら、幼虫は地中を掘って生活するため、ある程度の深さが必要だからです。小さすぎる容器ではマットの量も限られ、幼虫の動きや成長に悪影響を及ぼします。

さらに、フタには空気穴があり、なおかつマットの乾燥を防げる構造のものを選びましょう。密閉性が高すぎるとカビやガスがこもりやすくなり、逆に通気性が良すぎると乾燥しやすくなります。湿度管理がしやすい容器であることも選定基準の一つです。

100均にちょうどいい容器がたくさん販売しているので、クリアボトルやタッパーが置いてあるコーナーを確認してみてね

また、個体を識別するためにラベルを貼っておくと、成長の記録や健康管理がしやすくなります。個別飼育は手間はかかりますが、共食いやマット内での衝突を防げるため、結果として健康な成虫への羽化率が高まります。

多頭飼育での幼虫の管理と成長のコツ

幼虫を多頭飼育する場合、個別飼育と比べて管理が楽な反面、いくつかの注意点と工夫が必要です。特に重要なのは、飼育密度のコントロールとマットの質の維持です。

まず、1つのケースに入れる匹数は、飼育容器の大きさによって決まります。例えば、45リットルの大型ケースであれば10匹前後が限界と考えるのが妥当です。狭すぎる環境ではストレスがかかり、成長が阻害されたり、共食いのリスクが高まります。

次に、定期的なマット交換と適切な加湿が成長の鍵になります。マットが劣化して発酵が進むと、アンモニア臭が強くなり、幼虫の健康に悪影響を及ぼします。

このような飼育環境を整えることで、幼虫たちはストレスなく順調に成長し、結果として大きな成虫に育つ可能性も高まります。つまり、多頭飼育であっても、管理のコツさえ押さえていれば、健康に育てることは十分可能なのです。

まとめ|カブトムシ 多頭飼育を成功させるためのポイント

記事のポイントをまとめます。

- 幼虫はケースの大きさに応じて匹数を調整する必要がある

- 60cmケースなら幼虫10匹程度までが目安

- マットの質と厚みによって適正匹数は変動する

- 小型ケースでは幼虫は5匹以下に抑えるのが無難

- 成虫の多頭飼育は争いを避けるため基本的に推奨されない

- オスの成虫同士は特にケンカが起きやすい

- 成虫を同居させる場合は複数のエサ場や遮蔽物が必要

- 幼虫同士の共食いはマットの劣化や過密環境で起こりやすい

- 共食い対策には新鮮なマットと空間確保が重要

- サイズ差が大きい幼虫は早めに個別飼育へ移すべき

- 幼虫の最終サイズは体長10cm、体重30〜40g程度が一般的

- 成長には遺伝と飼育環境の両方が影響する

- 10月時点で幼虫は体長5〜7cm、体重10〜20gが目安

- 幼虫の体重は定期的に計測して成長をチェックする

- 個別飼育には通気と保湿のバランスが取れた容器が適している

コメント