カブトムシのツノが小さいと感じたとき、「なぜ?」と疑問に思ったことはありませんか。

実は、ツノの大きさには幼虫期の栄養状態や飼育環境が深く関係しているのです。

本記事では、「カブトムシのツノが小さい」と検索している方に向けて、ツノが小さくなる原因や、大きく育てるための方法についてわかりやすく解説します。

また、北海道のように寒冷な地域では、カブトムシのサイズが平均よりも小さくなる傾向があります。近年、「昔より 小さい」と言われることも増えており、その理由についても触れていきます。

さらに、「小さいカブトムシ 種類」や「小さいカブトムシみたいな虫」、そして「世界一小さいカブトムシのアブデルスツノカブト」など、さまざまな小型種や見間違えやすい虫についても紹介します。

カブトムシの大きさにまつわる知識を深めたい方に役立つ内容となっていまので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

- カブトムシのツノが小さくなる主な原因

- 幼虫期の環境が成虫のサイズに与える影響

- 小さいカブトムシの種類や見間違えやすい虫の特徴

- カブトムシを大きく育てるための具体的な方法

この記事を書いてる人

ナツ

- どんな人?

30代フリーランサーで二児の父してます。 - ブリード歴は?

2022年春よりカブトムシ・クワガタのブリード開始。 - どんな種類を飼育してる?

カブトムシはヘラクレスやサタンなど、クワガタはニジイロやメタリフェルなどを主にブリードしており、常時200匹以上飼育中!

カブトムシのツノが小さいのはなぜ?

- 幼虫期の栄養不足が原因

- 小さいまま成虫になる理由とは

- カブトムシを大きく育てる方法

- カブトムシの平均サイズとは

- 北海道のカブトムシが小さい理由

幼虫期の栄養不足が原因

カブトムシのツノが小さい原因の一つに、幼虫期の栄養状態が深く関係しています。

この時期のカブトムシは、体の基礎をつくる大切な段階にあります。たとえば、餌となる発酵マットの質が悪かったり、栄養バランスが偏っていたりすると、十分なタンパク質やエネルギー源を摂取できず、ツノの発達に必要な栄養が回らなくなります。

特に初期の幼虫は、まだ体も小さく、環境の影響を強く受けるため、適切な飼育環境を整えることが重要です。温度や湿度の管理が不十分な場合でも、間接的に食欲が落ち、結果として栄養不足につながる可能性があります。

つまり、幼虫期の食事と飼育環境が、カブトムシの体の大きさやツノの長さを大きく左右するのです。元気で立派なカブトムシを育てたいのであれば、この時期のケアを怠ってはいけません。

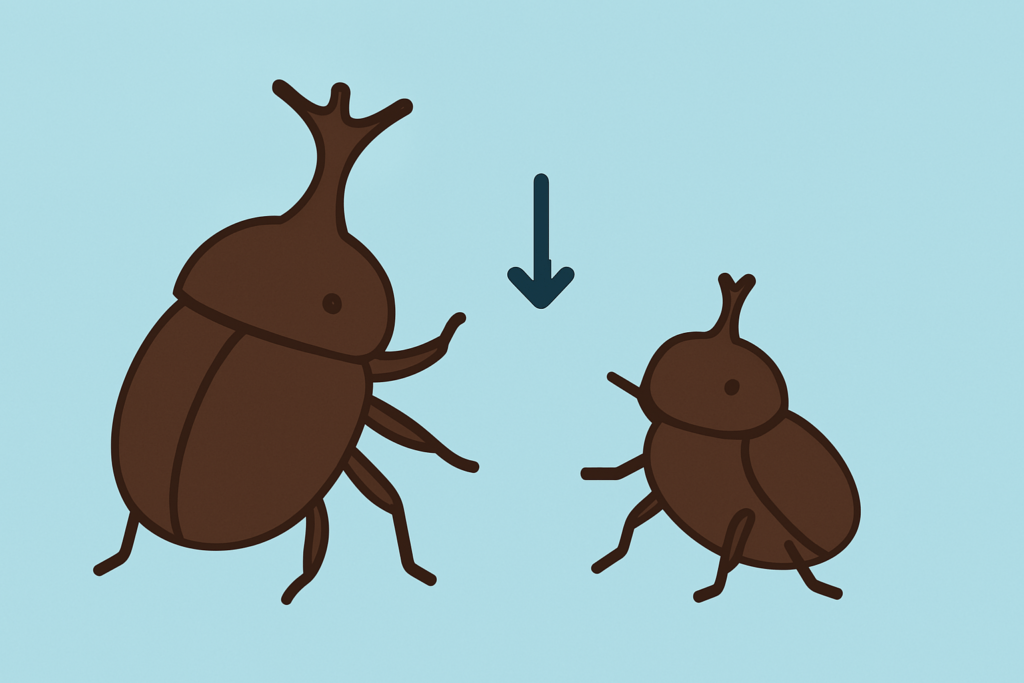

小さいまま成虫になる理由とは

カブトムシが小さいままで成虫になってしまう背景には、複数の要因が絡んでいます。その中でも特に影響を与えるのが、成長途中でのストレスや環境要因の変化です。

例えば、幼虫の時期にマットの交換頻度が多すぎたり、何度も掘り返されるようなストレスが加わると、成長にブレーキがかかってしまいます。このような状況では、成虫になるために最低限のエネルギーだけを確保しようとするため、結果的に体やツノが小さいまま羽化するのです。

また、羽化直前の時期に気温が低すぎたり湿度が足りなかった場合、蛹室(ようしつ)の形成に問題が生じやすくなります。これもまた、正常な大きさに成長できない原因の一つとされています。

さらに、個体ごとの遺伝的な要素も見逃せません。同じ環境で育てても、大きく育つ個体とそうでない個体がいるのは、遺伝の違いがあるためです。このように、カブトムシが小さく成虫になる理由は一つに絞られず、複数の要素が重なっていると考える必要があります。

カブトムシを大きく育てる方法

元気で大きなカブトムシを育てるには、幼虫期からの徹底した管理が重要です。ここでは、特に成果の出やすい方法について説明します。

まず基本となるのが、質の高い発酵マットの使用です。

発酵が十分に進んだマットには栄養が豊富に含まれており、幼虫の成長をしっかりとサポートしてくれます。特に市販の高栄養タイプのマットを使うことで、成虫時のサイズにも大きな差が出てきます。

次に意識したいのがマットの交換タイミングです。マットが汚れてアンモニアが発生すると、幼虫の健康に悪影響を与えるだけでなく、食欲も落ちてしまいます。2〜3ヶ月ごとを目安に、新しいマットに交換することが理想的です。

温度管理も見逃せません。幼虫は20〜25度前後の安定した温度で最もよく育ちます。急激な気温の変化や極端な高温・低温は避けるようにしましょう。

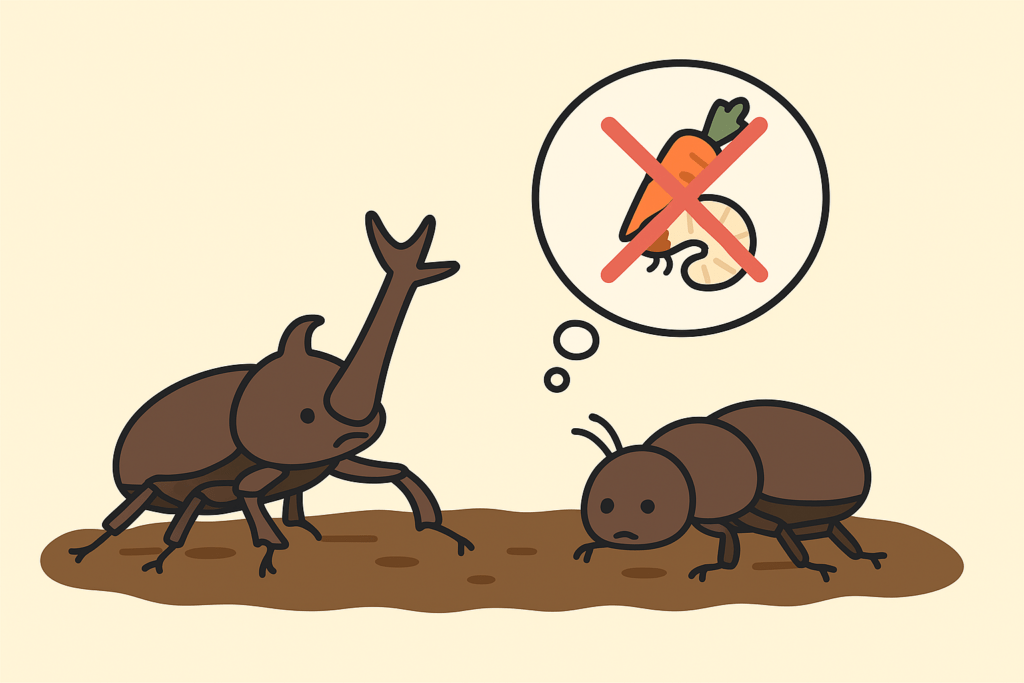

さらに、幼虫が十分なスペースを確保できるよう、過密な飼育は避けてください。一つの容器に複数の幼虫を入れると、餌の取り合いが起きたり、ストレスを感じる要因になってしまいます。

これらの環境をしっかり整えることで、より大きく立派なカブトムシを育てる可能性が高まります。

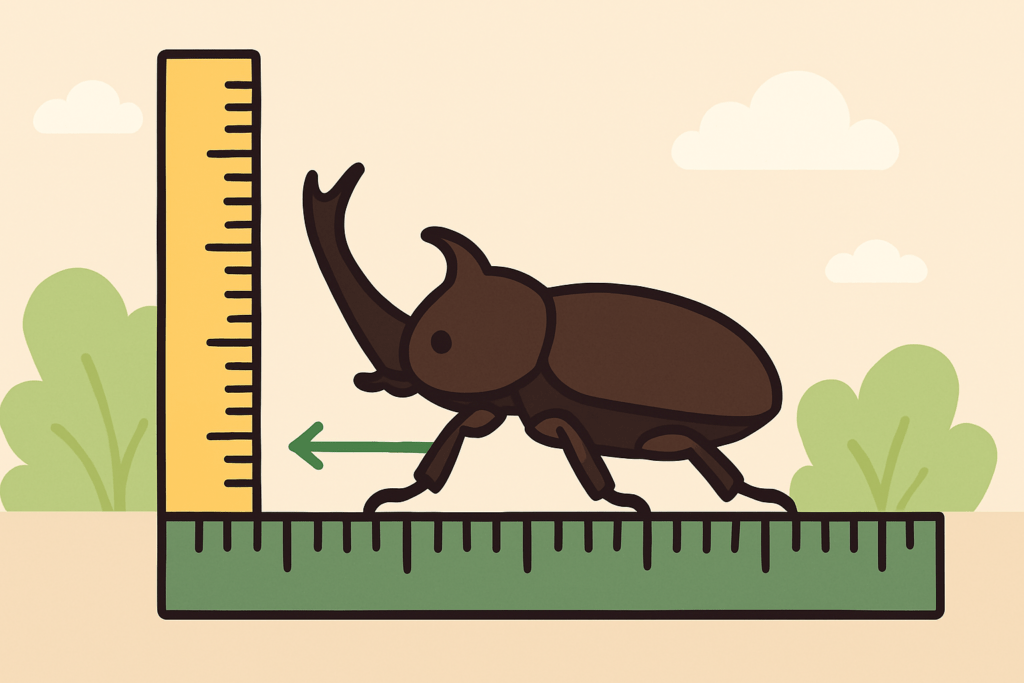

カブトムシの平均サイズとは

カブトムシの平均サイズは、日本国内に生息する一般的な種で言えば、オスで約40~70mm、メスで約30~50mm程度とされています。ただし、この数値には幅があり、飼育環境や個体差によってかなり異なる場合があります。

特にオスのサイズは、ツノの長さも含めた全体の大きさに影響します。大型の個体では80mmを超えることもありますが、それは環境や遺伝、栄養状態が非常に良好だったケースです。

一方で、自然下での個体は、天候や食料の状況に左右されやすく、平均サイズよりも小さくなることがあります。これは、人間が管理している環境とは異なり、必ずしも理想的な条件が整っていないためです。

つまり、カブトムシの平均サイズはあくまでも「目安」であり、それを基準にして一喜一憂する必要はありません。特に飼育を楽しんでいる方にとっては、サイズよりも健康的に育てることの方が、重要な指標になるのではないでしょうか。

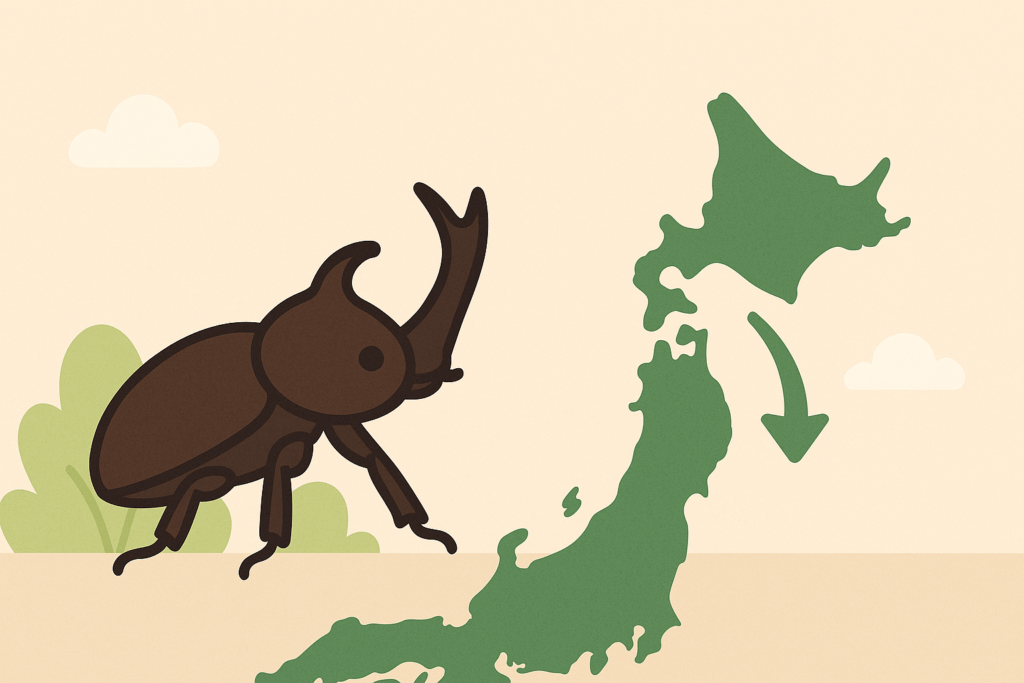

北海道のカブトムシが小さい理由

北海道に生息するカブトムシが本州などに比べて小さい傾向にあるのは、寒冷な気候と短い成長期間が大きく関係しています。北海道の夏は本州に比べて涼しく、気温が上がる時期も短いため、幼虫の成長に使える時間が限られてしまうのです。

カブトムシは基本的に「夏型」の昆虫で、気温が一定以上に達しないと活発に成長できません。北海道のように春先の気温が低い地域では、幼虫が十分に活動できる期間が限られており、その間に成虫になるためのエネルギーを十分に蓄えられない場合があります。

また、飼育されている個体であっても、地域によって販売されるマットや飼育用品の質が異なる場合があり、それが結果として成長差を生むこともあります。自然下での個体は、栄養となる朽ち木や落ち葉などのバリエーションも限られるため、平均サイズが小さくなる傾向が強いといえるでしょう。

このように、北海道のカブトムシが小さいのは、気温・期間・環境といった複数の要因が影響している結果なのです。

カブトムシのツノが小さい種類を紹介

- 小さいカブトムシの種類一覧

- 世界一小さい『アブデルスツノカブト』

- カブトムシに似た小さい虫とは?

- 昔よりカブトムシが小さいと言われる理由

小さいカブトムシの種類一覧

カブトムシと聞くと、ツノが大きく体も立派なイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし実際には、体の小さい種類のカブトムシも存在しています。

たとえば、「ヒメカブト」はその名の通り小型のカブトムシで、成虫のサイズは約30~40mmほどです。この種は主に東南アジアに分布しており、日本のカブトムシに比べて全体的にコンパクトな印象があります。

また、「ミツノカブト」や「チビツノカブト」といった種も、小型でありながら独特なツノの形状を持っているため、マニアの間では根強い人気を誇っています。

これらの種類は、標高の高い地域や比較的乾燥した環境に適応して進化してきたため、体の小ささがむしろ生存戦略の一部ともいえます。

このように、「カブトムシ=大きい」というイメージは必ずしも当てはまらず、小型種にもそれぞれの特徴と魅力があります。飼育する際にも省スペースで飼えるため、初心者にとっては扱いやすい存在になることもあるでしょう。

世界一小さい『アブデルスツノカブト』

アブデルスツノカブトは、現存するカブトムシの中で最も小さい種の一つとして知られています。その体長はわずか15~20mmほどで、一般的な日本のカブトムシと比べても半分以下の大きさです。

このカブトムシは、中南米に分布しており、主に森林の落ち葉や朽ち木の間で静かに暮らしています。体は小さいながらも、オスには立派なツノが存在し、非常にコンパクトな姿ながらカブトムシらしい風貌をしっかりと備えています。

私の圧倒的推しのカブトムシ、アブデルスツノカブト。

— 「花と角」 (@dkyygbs) September 30, 2024

何の変哲もない重厚感のある立派なカブトムシに見えるが、その体長は約2センチほどしかない。

私を虜にした大事なポイントは、全てのパーツの比率をそのままにサイズ感だけを縮小させた様に見える違和感である。

11月17日に販売いたします。 pic.twitter.com/WKYKJZgdrV

アブデルスツノカブトが小型化した理由としては、生息地の生態系に適応してきた結果と考えられています。大型種に比べて必要とする食物量が少なく、狭い環境にも適応しやすいため、森の中でも生存競争を優位に進めることができるのです。

このように、世界一小さいカブトムシであるアブデルスツノカブトは、ユニークな存在として研究者や昆虫愛好家から注目を集めています。体は小さくても、カブトムシとしての魅力に変わりはありません。

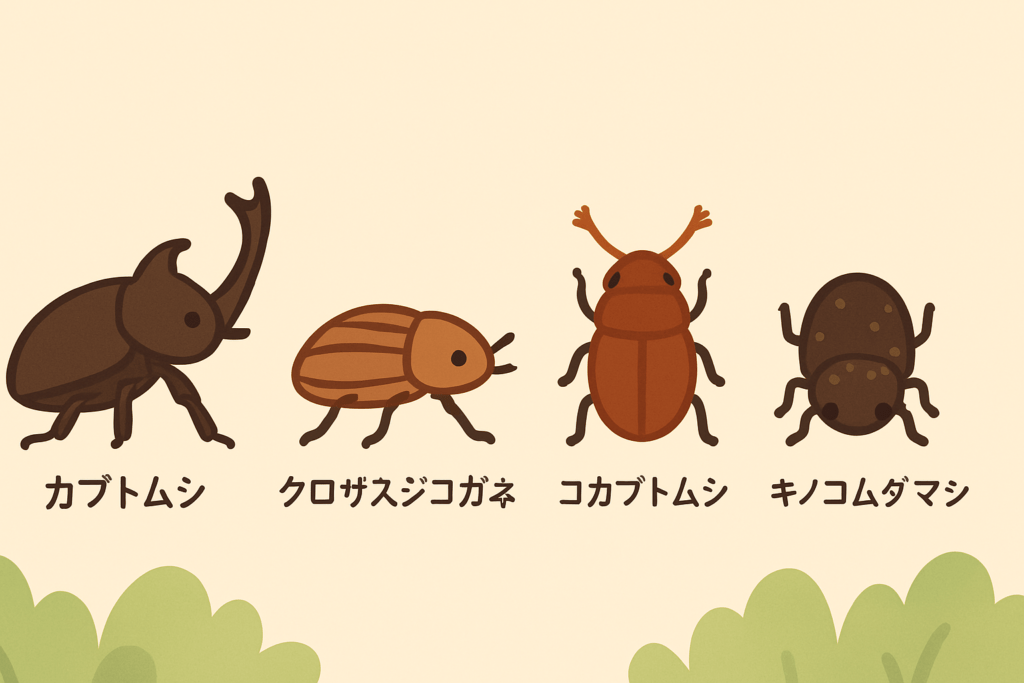

カブトムシに似た小さい虫とは?

カブトムシにそっくりだけど、実際には異なる種類の虫も存在します。特に「カナブン」や「コガネムシ」は、見た目が似ていることからカブトムシと間違えられることが多い昆虫です。

カナブンは、光沢のある緑や銅色の体を持ち、体長は15〜25mmほどとコンパクトです。飛ぶ音が大きく、行動も活発なため、夜に街灯の近くなどで見かけると、カブトムシのメスと勘違いすることがあります。ただし、よく見ると体にツノがなく、頭部の形状も異なります。

一方、コガネムシは丸みのある体型で、土の中での生活に適した構造を持ちます。こちらもカブトムシに似た硬い外殻を持つため、特に小さな子どもなどは間違えてしまいがちです。サイズはカナブンと同様に比較的小さく、体色もさまざまで個体差があります。

このような虫たちはカブトムシとは分類が異なりますが、同じ「甲虫目」に属するため、見た目に一定の共通点があります。虫の名前を正しく知るには、ツノの有無や体の大きさ、活動時間などの特徴に注目することが大切です。

初めは見分けが難しいかもしれませんが、観察を重ねるうちに違いがわかるようになってきます。

昔よりカブトムシが小さいと言われる理由

「昔のカブトムシはもっと大きかった」と感じる人は少なくありません。実際、そのように言われる背景には複数の理由が存在します。

一つの要因として考えられるのが、自然環境の変化です。

森林伐採や土壌の変質により、カブトムシが幼虫期に必要とする栄養源である朽ち木や腐葉土の質が低下していることが指摘されています。その結果、幼虫が十分に成長できず、小さいまま成虫になるケースが増えている可能性があります。

もう一つの視点として、私たちの記憶の中にある「大きなカブトムシ」は、特に印象に残る個体であることが多く、それが基準となってしまうことも影響しています。

さらに、飼育用に流通しているカブトムシの系統も一因といえるでしょう。ブリードを重ねる中で小型化が進んだラインが市場に多く出回ることもあり、それが「昔より小さい」という印象を助長しているとも考えられます。

このように、自然環境の変化や記憶の補正、そして流通の影響などが複合的に作用し、現在のカブトムシが「昔より小さい」と感じられているのです。

まとめ|カブトムシのツノが小さい理由

記事のポイントをまとめます。

- 幼虫期の栄養不足がツノの発達に大きく影響する

- 餌の質が悪いとツノが十分に成長しない

- 幼虫の飼育環境が悪いと体全体の発育が遅れる

- 成長途中のストレスで小さいまま成虫になることがある

- 気温や湿度の不安定さが正常な羽化を妨げる

- 遺伝によってもツノの大きさが左右される

- 良質な発酵マットの使用が大きさに直結する

- 温度管理の適切さが成長スピードを左右する

- 飼育容器の過密状態が栄養不足を招きやすい

- カブトムシの平均サイズはオスで約40〜70mm

- 北海道の個体は低温と短い成長期間で小型化しやすい

- ヒメカブトやミツノカブトなど小型種も存在する

- アブデルスツノカブトは世界一小さいカブトムシとして知られる

- コガネムシやカナブンなど似た小型昆虫と混同されがち

- 環境悪化や流通の影響で昔より小型化が進んでいる

コメント