カブトムシを飼育していると、いつの間にかコバエが大量発生して悩まされることがあります。特に飼育ケースの中やその周辺に、目に見えるほどのコバエが集まり始めると不快なだけでなく、衛生面でも不安が生まれます。

発生源がわからないまま放置すると、部屋中に広がってしまうこともあるため、早めの対策が欠かせません。

本記事では、飼育環境を見直しながら効果的なコバエ対策を行う方法を紹介します。

ダイソーなどで購入できる便利なグッズや、新聞紙を活用した代用アイデア、市販のコバエ対策シートの使い方なども詳しく解説。また、冬のカブトムシ幼虫にコバエが付きやすい理由や、殺虫剤の使用についての注意点も取り上げています。コバエを屋内に持ち込まないための予防策も併せてご覧ください。

- コバエの発生原因と対策法

- 幼虫期のコバエ対処法

- 殺虫剤使用時の注意点

- 市販品や代用品の活用法

この記事を書いてる人

ナツ

- どんな人?

30代フリーランサーで二児の父してます。 - ブリード歴は?

2022年春よりカブトムシ・クワガタのブリード開始。 - どんな種類を飼育してる?

カブトムシはヘラクレスやサタンなど、クワガタはニジイロやメタリフェルなどを主にブリードしており、常時200匹以上飼育中!

カブトムシのコバエ対策で知っておきたいこと

- コバエはなぜ大量発生するのか?発生源はどこ?

- 冬のカブトムシ幼虫にコバエがつく理由

- カブトムシの幼虫に殺虫剤は使っても大丈夫?

- ケース外に出たコバエはどう対処すべき?

コバエはなぜ大量発生するのか?発生源はどこ?

コバエが大量発生する最大の理由は、繁殖力の強さと、身の回りに「エサ」と「産卵に適した環境」が揃ってしまっているからです。

もともと「コバエ」と呼ばれる虫には明確な分類がなく、ショウジョウバエやキノコバエなど、体長2mm前後の小さなハエをまとめてそう呼んでいます。彼らはわずか数日で成虫になり、数十匹の卵を産むことができるため、条件が整うと一気に数が増えるのです。

発生源として多いのは、腐葉土(昆虫マット)や昆虫ゼリー、生ごみ、観葉植物の土などです。これらにはコバエの好む有機物や水分が多く含まれており、卵を産みつけるには絶好の場所です。

例えばカブトムシの飼育ケースであれば、腐葉土にキノコバエ、ゼリーにはショウジョウバエが集まります。こうしてケース内で繁殖を始めたコバエが、気づいたときには家の中を飛び回るほど増えてしまうのです。

ナツ

ナツカブトムシ飼育者が悩むコバエは、主に『キノコバエ』が多いと思います。

このように、コバエの発生は「食べ物のにおい」「湿気」「卵の産みやすさ」の3要素が揃ったときに爆発的に起こります。発生源を特定し、それを排除することが予防と対策の第一歩となります。

冬のカブトムシ幼虫にコバエがつく理由

冬のカブトムシ飼育中であっても、コバエの発生は起こり得ます。とくに幼虫を育てているケースでは、油断が大敵です。

寒い季節は一見、虫の活動が鈍くなるため「コバエもいないだろう」と思われがちですが、カブトムシの幼虫がいる飼育ケースはある程度の温度と湿度が保たれていることが多く、コバエにとっても生息しやすい環境となっています。

このとき問題になるのがキノコバエです。キノコバエは、広葉樹系の腐葉土マットに卵を産みつけやすく、そのマットが再利用品や長期間使われたものであれば、卵や幼虫が残っている可能性もあります。

実際、冬でも室内で暖房を使っている環境では、マット内の微生物が活発に動き続け、それによりコバエの成長が促進されます。また、マットの管理が行き届かない場合、劣化によって発酵臭が発生し、コバエがさらに集まってしまうこともあります。

このように、冬場であっても「清潔なマット管理」と「温度・湿度のコントロール」を意識しなければ、コバエはついてしまうのです。

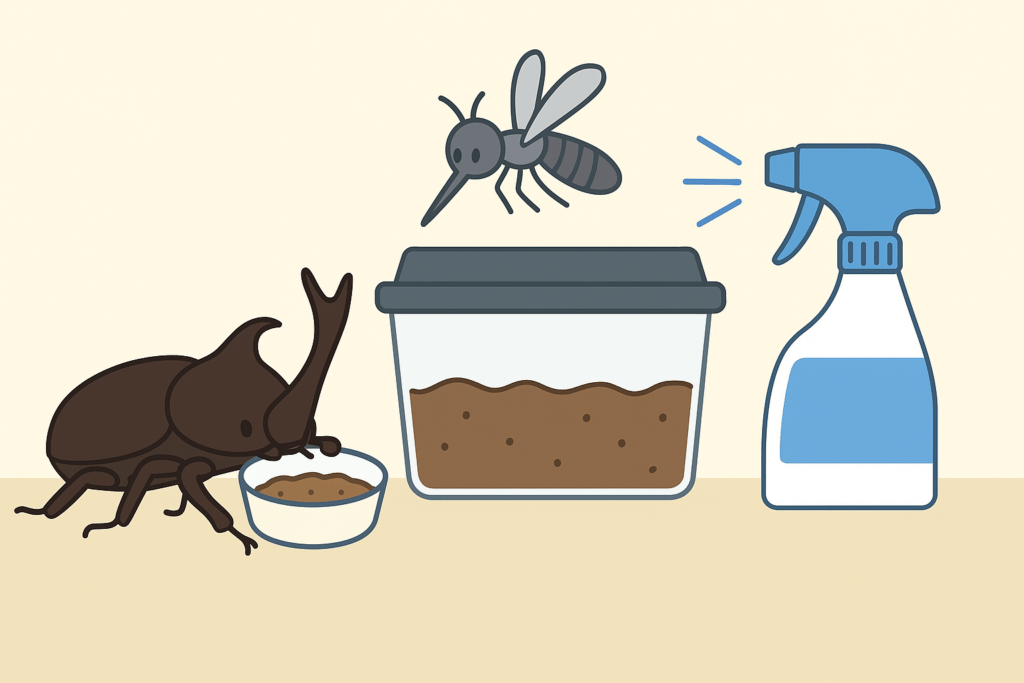

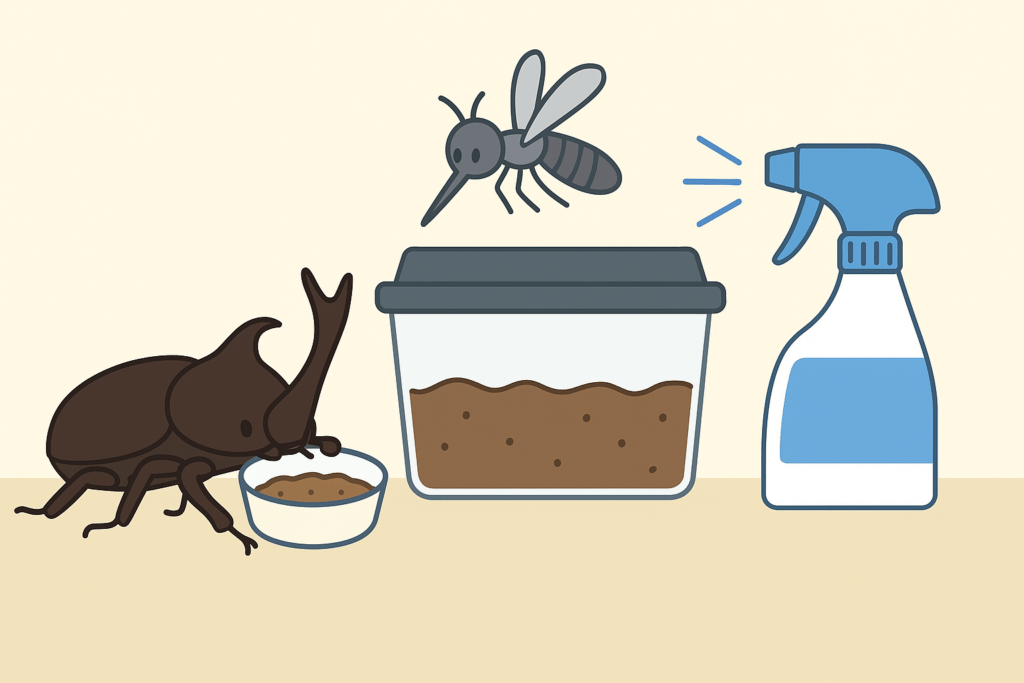

カブトムシの幼虫に殺虫剤は使っても大丈夫?

カブトムシの幼虫に殺虫剤を使用することは、基本的に避けるべきです。

理由は単純で、ほとんどの殺虫剤には昆虫全般に有害な成分が含まれているため、対象でないカブトムシの幼虫にも悪影響が及ぶからです。(もちろん成虫にも悪影響であることは言うまでもありません。)

殺虫剤には、神経を麻痺させる成分や、呼吸を阻害する成分などが含まれています。微量であっても、マットに染み込んだり、空気中に漂った成分が幼虫に吸収されてしまう可能性があります。

殺虫剤の影響で、幼虫が弱ったり、最悪の場合は死んでしまうこともあるのです。

飼育者によって考えは異なりますが、筆者は殺虫剤(アースノーマットやスプレータイプなど)を絶対使用しません。

それでは、どうすればよいのでしょうか。もしケース内でコバエが発生した場合には、殺虫剤を使うのではなく、まずはマットを全て交換し、ケースも洗浄することが最善の対応となります。そして、新しいマットは冷凍処理や天日干しをしてから使用すると、卵や幼虫の混入を防ぐことができます。

どうしても殺虫剤を使いたい場合は、ケースの外、部屋の対策に限定するようにしましょう。その際も、幼虫のいるケースにはしっかりフタをし、直接成分が触れないように注意してください。

ケース外に出たコバエはどう対処すべき?

ケースの外に出てしまったコバエは、放置すると家中に広がってしまうため、早めの対応が必要です。

外に出たコバエが、別の飼育ケースに入ってしまうと、さらに大量発生してしまうかも…

最も効果的なのは、部屋全体を対象としたコバエ駆除グッズの使用です。例えば、液体カートリッジタイプの殺虫剤や、コバエが好むニオイで誘引して捕まえるトラップなどがあります。こうした商品は、ケースの外であればカブトムシへの影響を最小限に抑えながら使うことができます。

一方、スプレー式の殺虫剤は即効性がある反面、飼育ケースに薬剤がかかってしまうリスクもあるため使用には細心の注意が必要です。使用時には、カブトムシのケースにしっかりと新聞紙やビニールカバーをかけ、薬剤が中に入らないようにしましょう。

また、トラップとしては「ワイン+洗剤」や「酢+洗剤」などを使った自作のコバエ捕獲器も有効です。ショウジョウバエのように発酵臭に引き寄せられるタイプのコバエには特に効果があります。

このように、ケースの外に出たコバエには「安全性の高い範囲で素早く対応する」ことがポイントになります。発生源のケースと同時に、室内環境にも目を向けておくことが重要です。

カブトムシのコバエ対策に使える便利な方法

- ダイソーで買えるおすすめのコバエ対策グッズ

- 市販のコバエ対策シートの特徴と使い方

- 新聞紙でコバエシートを代用する方法

- 飼育環境を整えてコバエの発生を予防する

- マットの管理でコバエの発生を防ぐコツ

ダイソーで買えるおすすめのコバエ対策グッズ

ダイソーには、手軽で実用的なコバエ対策グッズが多数そろっています。コバエの発生を抑えるだけでなく、目に見える形で捕獲できるものも多いため、日常的な管理がしやすくなります。

中でも注目されているのが「コバエ取り粘着シート」と「誘引式トラップ容器」です。

前者は観葉植物や飼育ケースの近くに立てておくだけで、飛来してきたコバエを粘着シートで捕まえる仕組みです。透明で目立ちにくく、室内でも使いやすい点が評価されています。

誘引式トラップは、コバエが好む香りを利用して内部に引き寄せ、出られなくする構造になっています。ゼリー状の餌や発酵エキスが使われており、ケースの近くに設置するだけで一定の効果が期待できます。

さらに、ダイソーではケース外の掃除や管理に便利な「除菌ウェットシート」や「密閉容器」なども手に入るため、飼育環境を清潔に保つ工夫として活用できます。

これらのアイテムはどれも100~300円程度で購入でき、コスパの良さも魅力です。初期費用を抑えながら、効果的なコバエ対策を始めたい方には特におすすめといえるでしょう。

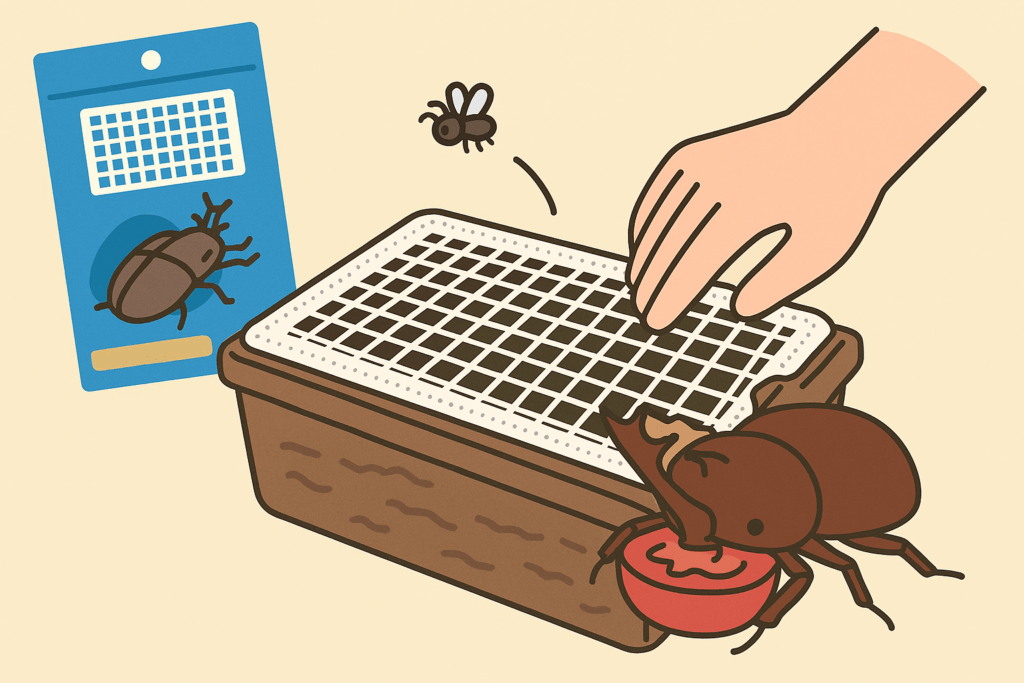

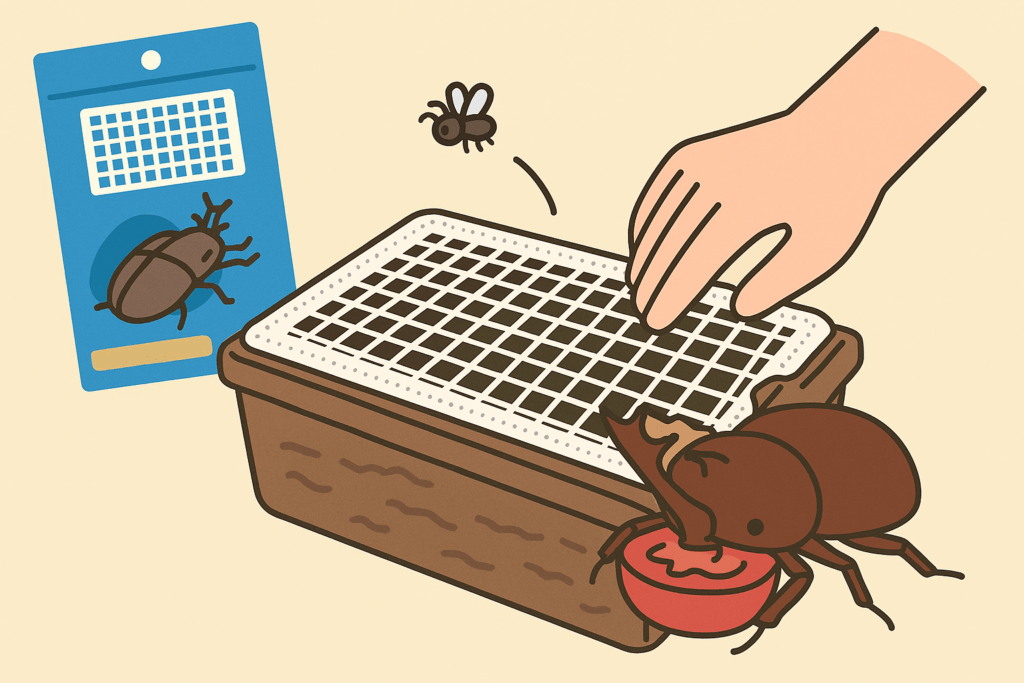

市販のコバエ対策シートの特徴と使い方

市販のコバエ対策シートは、手軽で即効性があり、飼育環境への負担も少ない点が特徴です。カブトムシのケース周辺や、発生しやすい場所に貼る・置くだけで使えるため、初心者でも取り入れやすい対策といえます。

多くのシートは「粘着タイプ」と「誘引タイプ」に分かれており、それぞれ用途が異なります。粘着タイプは飛んできたコバエをその場で捕獲し、目視で確認しやすいのが特徴です。一方、誘引タイプはエサのような香りでコバエを呼び寄せてから粘着部分で捕らえる設計になっています。

使い方としては、飼育ケースのすぐそばや、ゼリーを設置している付近、コバエが集まりやすい湿った場所に置くのが効果的です。また、シートの粘着力が落ちると捕獲効率が下がるため、1〜2週間を目安に交換するのが望ましいとされています。

注意点として、設置場所によってはカブトムシや幼虫が誤って触れてしまうこともあるため、シートは必ずケースの外に配置し、虫が触れないようにする必要があります。

このように、市販の対策シートは設置が簡単で目に見える効果が得やすく、忙しい方にも使いやすい対策手段となっています。

新聞紙でコバエシートを代用する方法

コバエ対策用の専用シートが手元にない場合でも、新聞紙を使って簡単に代用することが可能です。材料がすぐに手に入り、コストをかけずに試せる点が大きなメリットです。

方法としては、まず新聞紙を適当な大きさにカットし、飼育ケースのフタとマットの間に軽く敷くようにセットします。ケースのフタに隙間がある場合には、折りたたんだ新聞紙を使って隙間を塞ぐことも可能です。

ただし、この方法はあくまで簡易的な対策であり、粘着力によってコバエを捕獲するわけではありません。そのため、すでに大量発生している場合には、他の対策と組み合わせる必要があります。

一方で、新聞紙の取り替えはこまめに行う必要があります。湿気や汚れがたまると逆にコバエの発生源になるリスクもあるため、可能であれば1週間に一度は新しい紙に交換するようにしましょう。

ちなみに、筆者は新聞紙をめちゃくちゃ使っています。コバエの侵入を防ぐだけでなく、飼育ケースで繫殖コバエも、外へ出ることを防いでくれるのでかなり重宝していますよ!

新聞紙は万能ではありませんが、対策のひとつとして知っておくと非常時に役立ちます。正しく使えば、コバエの侵入や繁殖をある程度抑える助けとなるでしょう。

飼育環境を整えてコバエの発生を予防する

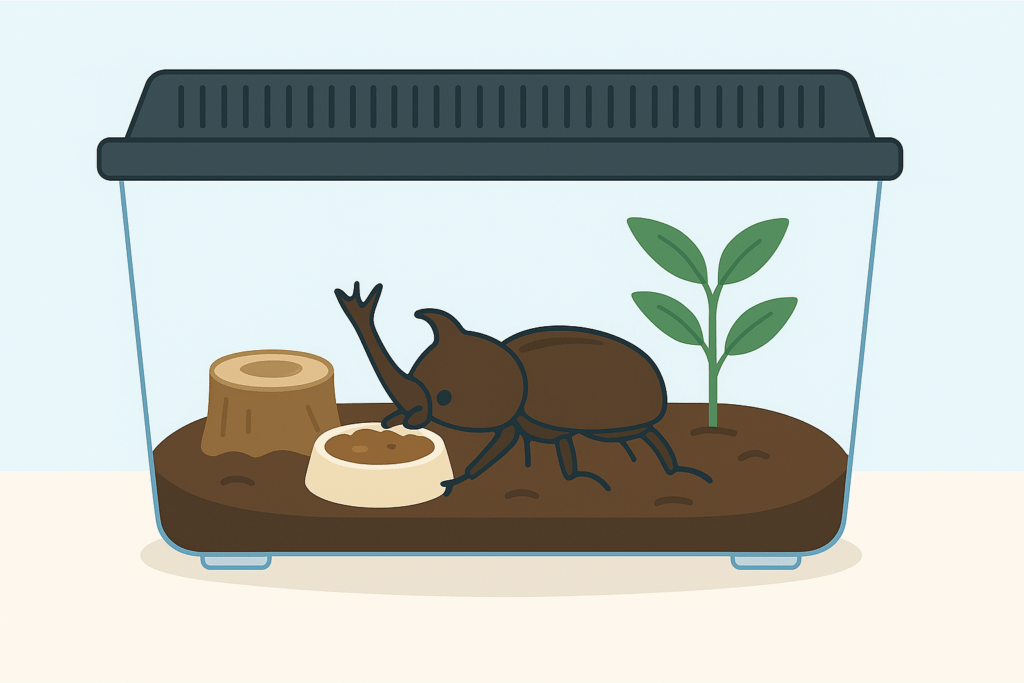

コバエの発生は、カブトムシの飼育環境が原因となることが多いため、環境を整えることで予防効果が高まります。特に湿度や通気性、ケース内の清潔さが重要なポイントとなります。

まず、ケースの通気口がしっかり確保されているかを確認しましょう。コバエは湿気の多い場所を好むため、密閉しすぎると湿度がこもり、発生リスクが高まります。

また、ゼリーの食べ残しやフンなどの有機物がケース内に長く残っていると、それをエサにしてコバエが集まってきます。このため、ゼリーは毎日チェックし、食べ残しはすぐに取り除くことが大切です。

さらに、ケースの周囲にも注意が必要です。

コバエは飼育ケースの外で繁殖して再び侵入することもあるため、ケース周辺の掃除も怠らないようにしましょう。床や棚に落ちたマットやゼリーのかけらは、見つけ次第拭き取ってください。

このように、飼育環境そのものを見直すことで、薬剤を使わなくてもコバエの発生を抑えることが可能になります。定期的な掃除と、風通しの良い設置場所を心がけることが基本です。

マットの管理でコバエの発生を防ぐコツ

カブトムシの飼育において、マットの管理はコバエ対策の中でも特に重要な要素です。マットの状態が悪化すると、コバエが卵を産み付ける温床となってしまうため、定期的なチェックと交換が欠かせません。

まず、マットが常に湿りすぎている状態は避けましょう。

湿度が高いとコバエが好む環境になります。手で握って軽く固まる程度の湿り気が理想で、水分が多すぎると感じたら、一度マットを広げて乾かしてから戻す方法も有効です。

次に、マットの表面に白カビや異臭が出ている場合は、すぐに新しいマットに交換する必要があります。こうした状態は、すでに微生物やコバエの幼虫が繁殖しているサインかもしれません。

また、マットの中にゼリーの残りやフンが混ざっていることもありますが、これは分解が進むにつれて臭いを発し、コバエを呼び寄せる原因となります。

そのため、2~3週間ごとにマットの状態を確認し、部分的でも良いので入れ替えることをおすすめします。

なお、使用するマットの種類もコバエの発生に関係します。市販の発酵済みマットは栄養価が高く、発生を促すこともあるため、発酵度合いが低い未発酵のマットやコバエ忌避成分入りのマットを選ぶのも一つの方法です。

正しくマットを管理することで、コバエの繁殖を未然に防ぎ、カブトムシにとっても快適な環境を維持できます。

まとめ|カブトムシ飼育コバエ対策の基本と実践ポイント

記事のポイントをまとめます。

- コバエはエサと湿気のある場所で爆発的に繁殖する

- 発生源は腐葉土、ゼリー、生ごみ、観葉植物の土が多い

- 冬でも室内飼育で温度と湿度があればコバエは発生する

- キノコバエは広葉樹系マットに卵を産みやすい

- マットの再利用や長期使用はコバエ発生の原因となる

- 幼虫に殺虫剤を使うのは基本的にNG

- コバエが出た場合はマット交換とケース洗浄が基本

- 殺虫剤を使うならケース外に限定し、飛散を防ぐ必要がある

- ケースの外に出たコバエには誘引トラップが有効

- ダイソーの粘着シートやトラップは安価で手軽に使える

- コバエ対策シートは種類ごとに効果が異なるため適切に選ぶ

- 新聞紙を使えば簡易的にフタのすき間を塞ぐことができる

- ケース内外の清掃を怠らないことで再発を予防できる

- マットの湿度は高すぎず、適度に保つのが理想

- コバエ忌避成分入りや未発酵マットを選ぶと発生を抑えやすい

コメント